About

学園町について

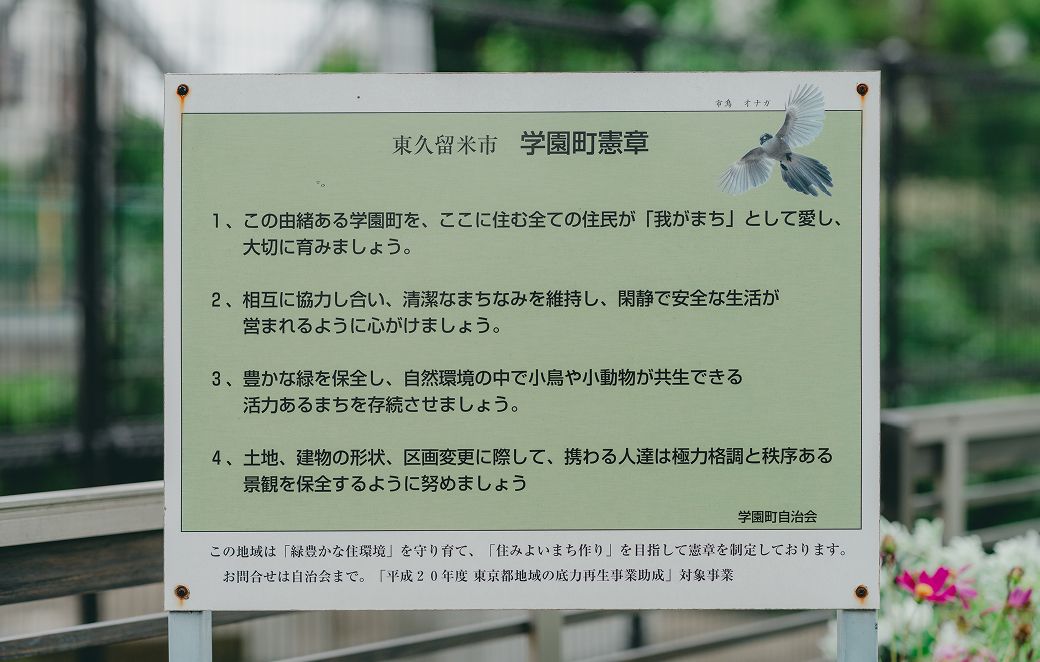

学園町憲章

Charter of Gakuen

- 住民の総意により

学園町憲章が制定 - 2008年、住民の総意により『緑豊かな住環境を守り育て、住みよいまちをつくる』ことを目的として、「学園町憲章」が制定されました。憲章では、新築や開発時に既存の樹木を可能な限り残し、小さなスペースでも植樹や生垣を奨励することで、暮らしの豊かさを守ることを基本方針としています。制定から10年以上が経った今も、この理念は住民に受け継がれ、学園町の緑豊かで住みよい環境は大切に守られています。

学園町憲章

Charter of Gakuen

- 1 この由緒ある学園町を、ここに住む全ての住民が「我がまち」として愛し、大切に育ましょう。 学園町に住む方々はこのまちを自宅の庭のように考え、美しく住み良い環境を保全して いくように努めましょう。

- 2 相互に協力し合い、清潔なまちなみを維持し、閑静で安全な生活が育まれるように心がけましょう。 自転車の二人乗りと2列走行、携帯電話を見ながらの脇見走行等に注意し道路での交通マナーを守りましょう。 ゴミ出しのルールを守りましょう。特に引っ越してこられた方々にはその地区の自治会組長等が責任を持って徹底するように努めてください。 皆の目で子供やお年寄りの安全、防犯に気を配り、非常時の場合は落ち着いて行動し周りの人達と協力し合いましょう。

- 3 豊かな緑を保全し、自然環境の中で小鳥や小動物が共生できる活力あるまちを存続させましょう。 赤松、欅、桜ほか学園町発足当時からの大樹は極力存続させ、土地開発や建物新築時にはこれらと一体の企画、プランを作り、相乗効果を図ることを心がけましょう。 松くい虫等病虫害に冒された樹木は速やかに撤去してください。 開発、新築時には道路に面した部分は極力生垣等で緑化に努め、季節の風情、鳥のさえずりが享受できる環境を維持しましょう。

-

4

土地、建物の形状、区画変更に際して、携わる人たちは極力格調と秩序ある景観を保全するように努めましょう。

土地開発、区画割、建物新増築に対して、事業企画の面で小ブロックになる条件でも緑化、まちなみ風景の連続性等に重点を置いたプランを作成することにより、相応の品格、まちの環境も含めた価値を創出することは可能です。

事前に関係者、不動産会社、建設会社に理解してもらうよう努めましょう。 看板、広告照明等は地元の福祉に必要なもの以外できるだけ設置しないようにしましょう。 解体工事を含む工事騒音、路上駐車、路上泥跡、現場作業員の風紀等に注意し、関係業者は閑静な環境を意識した行動をとるように努めてください。

運用の方法

- 学園町の住民が「生活の心得、作法」として日常生活の中で実践し、その心を次世代にも伝承していく。

- 土地、建物の売買及び建築行為を行うときは、経済的な要素だけではなく「このまちの理念」を含めた総合判断をしたうえで、実施する。

- 土地、建物を取得し、開発、建設する不動産会社、建設会社に対しては「このまちの理念」を徹底するよう自治会から説明し、業者から企画、計画内容の説明を求める。内容に不適切な点があれば、助言、改善を協議する。

- 新たに引っ越して来られた住民の方々には、自治会から憲章の趣旨を説明していただく。

- 行政、関係組織ともにリンクさせながらも上位からの規制でなく、住民自らの「自主的な意思」として位置付ける。

- 改正が必要な場合は、役員会、総会による。

学園町憲章への理解が町の豊かな緑の維持につながっています。

緑豊かな街並みがつづく

緑豊かな街並みがつづく 街にある木々には様々な鳥が訪れる

街にある木々には様々な鳥が訪れる 空から見ると森のような学園町

空から見ると森のような学園町

新たに学園町へ転居される方、開発業者様へも学園町憲章に準じたまちづくりにご協力いただいています。

学園町憲章に則した街並みと住宅についてはこちらをご参考ください。

学園町の特徴

Features of Gakuen-cho

住宅の庭に

屋根より高い樹木

学園町は東京の中にありながら、まるで森のように緑が広がる町。空から見下ろすと、建物を優しく包み込む樹々が、美しい緑の景観を作り出しています。この緑は、1925年に自由学園の生徒たちの家族の居住区として始まり、時を経た今も、町の象徴として大切に守り続けられています。自然と人々が織りなす、温かな調和を感じることができます。

都市部にありながら、ここだけはまるで森のよう。上空から見ると、建物を覆うように豊かな樹木が生き生きと茂り、自然に住宅が溶け込む美しい景観を生み出しています。

- 豊かな自然は良質な教育の場

- 自由学園では、自然を教育の重要な要素と捉えています。自然との触れ合いを通して、畏敬の念や責任意識、そして豊かな感性を育み、共生する力が養えます。また、自然は地域の人々との温かな交流も生み出します。自然と学びが一体となったこの町には、誰にとっても心を育む教育の場が広がっています。

緑がつくる

心地よい環境

木々がそよぐたび、やわらかな風が心をほどく。学園町は豊かな緑に包まれ、都市の喧騒を忘れさせてくれる穏やかな空気が漂っています。町を歩いていても、木陰が優しく陽射しを和らげ、涼やかな風が心地良さを与えてくれます。四季折々の景色が心を豊かにし、季節が移ろうたびに心が癒される、そんな特別な場所です。

- 利便性、地域交流、環境保全

持続可能でバランスの取れた次世代都市モデル - 学園町は、生活の利便性を保ちつつ、緑を守るという環境への思いを共有する住民たちが意識を一つにし、その気持ちが強いつながりとなって地域コミュニティを築いています。これにより、無理なく持続可能な町づくりが進み、社会課題が多い現代において理想的な都市のあり方のモデルとなっています。

まちの個性を彩る

フランク ロイド ライトの

弟子・遠藤新の建築物

学園町には、世界的に有名なフランク ロイド ライトの精神を受け継いだ遠藤新、そしてその子息の楽、陶、そしてその弟子たちが手がけた建築が静かに佇み、今もなお人々の暮らしに寄り添っています。ここには、自然と教育、そして建築が響き合いながら生まれた美しい建物が残り、訪れる人々を魅了し続けています。2024年、DOCOMOMO Japan選定建築物として地域の建築群が選ばれました。

自由学園の学舎は、遠藤新がフランク・ロイド・ライトの思想を受け継ぎ設計した建築です。水平ラインを強調したプレーリー・スタイルを採用し、自然素材を活かした温かみのある空間が特徴。教育思想と建築が融合し、家庭的で開放的な学びの場を実現しました。

- 住民のコミュニケーションをつなぐ

遠藤新の息子 楽が設計した「しののめ寮」 -

遠藤新の子息、楽が設計した「しののめ寮」は、かつて自由学園の寮として使われ、現在は地域住民の交流の場として活用されています。建物内にはカフェも併設され、憩いの空間として親しまれています。

https://shinonome.jiyu.jp/

学園町と自由学園

Gakuen-cho / JIYUGAKUEN

自由学園創立者が、

関係者と共に拓いた学園町

1925年、羽仁もと子・吉一夫妻が開発した学園町は、自由学園を中心に教育と共同体の精神が息づく町です。自然環境を残しながら住民の協力で築かれた地域づくりが特徴です。フランク・ロイド・ライトの影響を受けた建築家・遠藤新が設計した建築に加え、遠藤新の子息である遠藤楽や陶もその思想を受け継ぎ、学園町全体が独自の建築文化を形成。教育と建築が調和したこの町並みは、今もなお魅力を放ち続けています。自由学園ウェブサイト

History

学園町の成り立ち

- 1920

- 1930

- 1940

- 1950

- 1980

- 2020

- 学園町の分譲開始

-

1925年から1936年にかけて4期に分けて分譲されました。第1期(1925年)を皮切りに、第4期(1935〜1936年)まで順次販売され、区画は100〜1,000坪と多様で、特に250坪が多く見られました。土地売買は婦人之友社学園町経営部が担当し、1930年には南沢学園町住宅組合が発足。「友の会※」や自由学園農村セットルメントとも連携し、住民同士の助け合いを重視する町づくりが進められました。

羽仁吉一、もと子夫妻によって雑誌「婦人之友」(1903年創刊時は「家庭の友」)が創刊され、その愛読者の組織。当時の封建的な社会の中で孤立していた女性たちが婦人之友を通して友情を育み、互いの能力を生かし成長したいと願い誕生した。

- 新しい町の形成

- 1935年には35戸の住宅が建ち、住民131人に加え、寄宿舎生74人を含めると計205人が暮らしていました。さらに、日中は自由学園の生徒約480人が加わり、町は活気に満ちていました。同年、住民代表が中島飛行機製作所の騒音問題について陳情を行い、「友の会」の活動も継続。自由学園・学園町・友の会が一体となった町づくりが進められました。1936年発行の『婦人之友』には、この町は教育的価値と近代的な住宅地の特性を兼ね備え、堅実で健全な考え方や暮らしや趣味に共感する人々が集まり、それらの助け合いの精神が根付いた共同体であると記されています。

- コミュニティの再構築と継承

- 1951年、自由学園の建築を担っていた遠藤新が他界し、その後は次男の遠藤楽が設計を継承しました。同年、学園町の住宅は全区画の約4割に達し、住民の増加とともにコミュニティの発展が進みました。戦後、「学園町の会」が誕生し、住民同士の親睦と協力を深める組織として活動を開始。1950年頃には、学園町の友の会の会員は43人の子どもと18軒に。また、1949~1952年には、友の会が学生とともに全国各地で衣食住学校を開校し、学生たちは子ども会や託児所を開設。地域に根差したコミュニティづくりを支え続けました。1955年に羽仁吉一、1957年に羽仁もと子が他界。これにより、学校運営は創立者から、その理念を受け継ぐ関係者へと引き継がれていきました。

- 学園町の住宅地化と地域の都市化

- 1950年代を境に、兼業農家の増加や団地の密集(1960年のひばりが丘団地など)によって、学園町周辺は農村から郊外住宅地へと転換しました。1951年以降、学園町でも土地の変化が進み、1960〜70年代には特にその動きが顕著に。共同住宅や引き込み道路の増加、緑地の減少など、住宅密度が高まりました。1969年には、住宅が全区画の7割に達し、名実ともに住宅地化が進行。商業施設も、ひばりが丘団地側や駅に近い道路沿いに増えていきました。1974年には学園町自治会が会則を制定し、地域住民による自主的なコミュニティ活動が本格化していきます。

- 地域の成熟化と学園町憲章の制定

- 2022年頃には、学園町の造成時から9割の土地が変化し、相続や不動産開発による区画分割や共同住宅の増加により、従来のまちなみも変容しました。こうした変化の中で、自治会は2006年に広報媒体『かわら版』を創刊し、地域の情報共有を促進。さらに2008年には、まちの景観や住環境を守るための「学園町憲章」を制定しました。憲章では、新築や開発時の既存樹木の保存や植樹・生垣の推奨、生活マナーの維持を基本方針とし、開発時には憲章の説明や指摘を行うことで、地域の環境保全に取り組んでいます。

- 次の100 年へ

- 学園町憲章制定後、良好な住環境が維持されてきた一方で、社会の変化に伴い環境喪失の進行が課題となっています。これに対し、自治会では今後の対策を検討しています。2022年度には、学園町が「住まいのまちなみコンクール」で「住まいのまちなみ優秀賞」を受賞。さらに2024年6月には、DOCOMOMO Japanの選定建築物として「自由学園南沢キャンパス及び南沢学園町」が追加登録されました。これには遠藤新設計の田中富士雄邸、小宮一郎邸、遠藤楽設計の自由学園羽仁両先生記念図書館、自由学園幼児生活団、芦沢邸、遠藤陶設計の羽仁峰生邸が含まれています。これらの公的・社会的な評価を受け、学園町は次の100年に向けた持続的な発展へと歩みを進めています。